5.3 1標本t検定

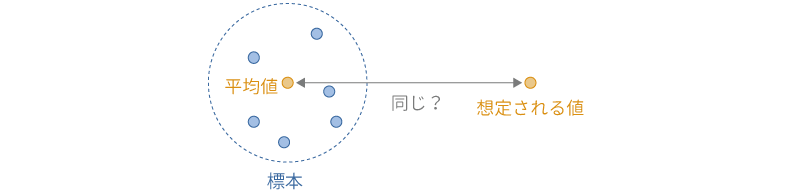

最後に1標本のt検定です。1標本t検定は,ある母集団の平均値と特定の値の間に差があるかどうかを確かめたい場合の検定方法です(図5.26)。

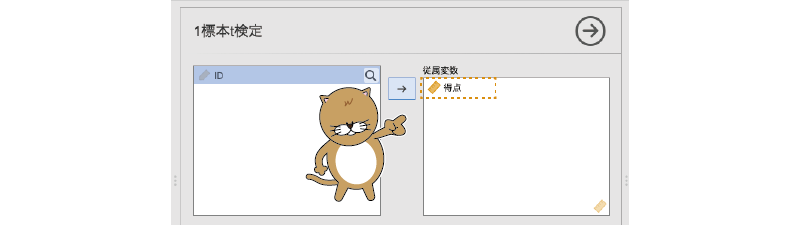

図5.26: 1標本t検定

この検定は,あるテストにおける母平均が50点になっているかどうかを確かめたい場合,手元の標本が想定する母集団(平均値100の母集団など)から抽出されたものであるといえるかどうかを確かめたい場合などに用いられます。

5.3.1 考え方

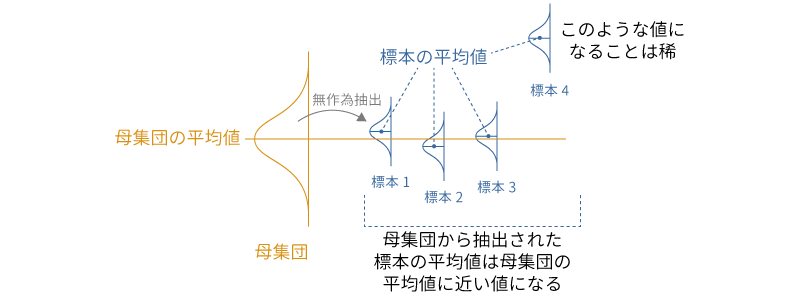

ある母集団から無作為抽出された標本の平均値は,確率的には元の母集団の平均値と同じ値(実際には母集団の平均値周辺の値)になるという性質があります。つまり,平均値が50の母集団から抽出された標本では,その標本の平均値は50,平均値が100の母集団から抽出された標本では,その標本の平均値は100またはその周辺の値になるのです。

この関係を利用して,ある1つの標本について,その母集団の平均値についての検討を行うのがこの1標本t検定です。もし,標本の平均値が51などの値であれば,その標本が平均値50の母集団から抽出されたものである可能性は高いといえるでしょう。しかし,標本の平均値が150の場合,そのような平均値をもつ標本が平均値50の母集団から抽出されたとは考えにくくなります(図5.27)。

図5.27: 母集団の平均値と標本の平均値の関係

5.3.2 分析手順

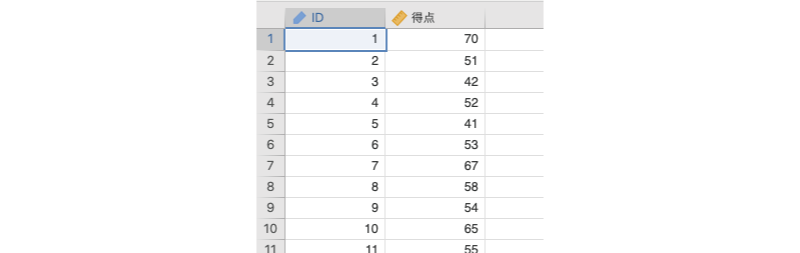

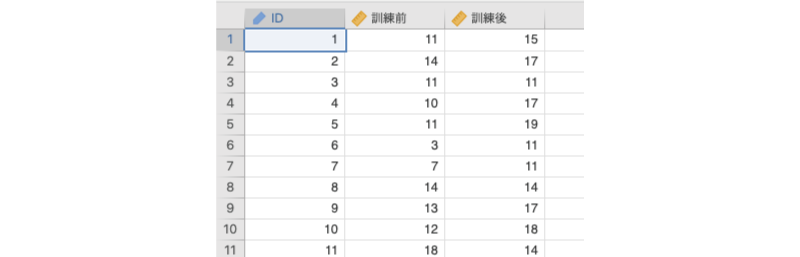

ここでは次のサンプルデータ(ttests_data03.omv)を用いて1標本t検定の実施方法を見ていきましょう(図5.28)。

図5.28: サンプルデータ

ID対象者のID得点対象者の課題得点

このデータには,20名の対象者について,ある課題の得点が入力されています。この標本の母集団において,課題得点の平均値が50点であるといえるかどうかを確かめたいとしましょう。

1標本t検定を行うには,分析タブの「 t検定」から「1標本t検定」を選択します(図5.29)。

図5.29: 1標本t検定の実行

すると,図5.30のような画面が表示されます。設定項目がたくさんありますが,そのほとんどは対応ありt検定のものと同じです。

図5.30: 1標本t検定の分析設定画面

- 従属変数 分析対象の変数を指定します。

- 検定 分析に用いる検定を指定します。

- 仮説 検定に用いる仮説を選択します。

- 欠損値 データに欠損値が含まれている場合の対処方法を指定します。

- 追加の統計量 一般的な分析結果に加えて算出したい統計量を指定します。

- 前提チェック 検定に必要な前提条件が満たされているかどうかの確認を行います。

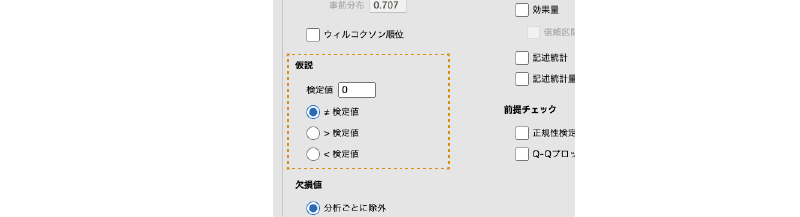

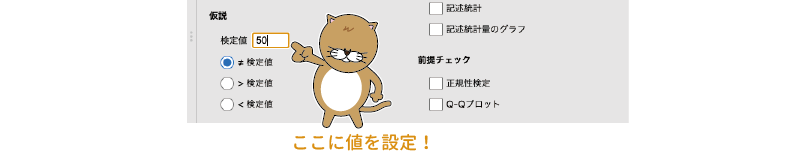

設定画面で対応ありt検定と異なっている部分は仮説欄だけです(図5.31)。

図5.31: 仮説の設定

- 検定値 比較したい値を指定します。

- ≠ 検定値 平均値が検定値と異なるかどうかを検定します(両側検定)。

- > 検定値 平均値が検定値より大きいかどうかを検定します(片側検定)。

- < 検定値 平均値が検定値より小さいかどうかを検定します(片側検定)。

では分析の設定を行いましょう。まず,「得点」を「従属変数」に設定します(図5.32)。

図5.32: 分析変数の設定

次に,比較対象の値を設定します。今回のサンプルデータでは,平均値が50点といえるかどうかを確かめたいので,「仮説」にある「検定値」の値を50に設定します(図5.33)。

図5.33: 検定値の設定

従属変数と検定値の設定が終わると,出力ウィンドウの結果は図5.34のようになっているはずです。

図5.34: 対応ありt検定の分析結果

表示される結果は対応なしt検定や対応ありt検定の場合とほぼ同じですが,表の下に「H\(_\text{a}\) μ ≠ 50」という検定仮説に関する注釈がつけられている点が異なります。これは,「母集団の平均値が50でない」という対立仮説のもとで検定を行ったことを示しています。1標本t検定では分析者が指定した検定値を用いて検定を行うため,その情報がここに表示されているのです。

この分析結果では,有意確率pが0.002と小さな値ですので,「差が有意(母集団の平均値は50でない)」が分析結果になります。

5.3.3 1標本t検定と対応ありt検定

この1標本t検定は,対応ありt検定と関係が深い分析手法です。対応ありt検定では,2つのグループ間でペアとなる測定値の差を求め,その測定値の差の平均値が0であるかどうかを検定します。このとき,「ペアとなる測定値の差」そのものを一種の測定変数とみなすと,これは「測定値の差」という変数の平均値が0であるかどうかを検定していることになり,1標本t検定とまったく同じになるのです。つまり,対応ありt検定は1標本t検定の特殊ケースなのです。

そのことをここで確かめておきましょう。対応ありt検定のところで使用したサンプルデータ(ttests_data02.omv)を再度開いてください(図5.35)。

図5.35: 対応ありt検定のサンプルデータ

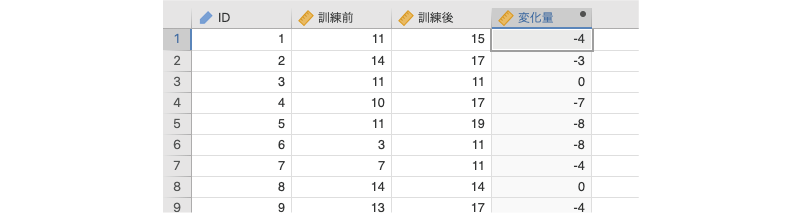

データファイルを開いたら,「変化量」という名前の計算変数を作成し,そこに記憶訓練実施前の得点(「訓練前」)と実施後の得点(「訓練後」)の差を格納しましょう。まず,データタブの「変数」にある「 追加」ボタンから「計算変数」の「

追加」を選択して新たに計算変数を追加します(図5.36)。

図5.36: 計算変数を追加

次に,作成した計算変数の変数名の部分「 D」をダブルクリックして,変数設定画面を表示します。変数名を「変化量」に変更し,計算式の部分に「

訓練前 - 訓練後」と入力してください。マイナス記号(-)を入力する際は,日本語入力がオフになっていることを確認しましょう(図5.37)。

図5.37: 計算変数の設定

入力を確定して変数設定画面を閉じると,「訓練前」と「訓練後」の差が「変化量」に入力されていることがわかります(図5.38)。

図5.38: 作成したDIFF変数

変数の作成が完了したら,分析タブの「 t検定」から「1標本t検定」を選択します(図5.39

)。

図5.39: 1標本t検定を実行

設定画面で,先ほど作成した「変化量」を従属変数に設定します(図5.40 )。対応ありt検定では,2グループの差の平均値が0であるかどうかについての検定を行いますので,「仮説」の「検定値」は0のままで構いません。

図5.40: 分析の設定

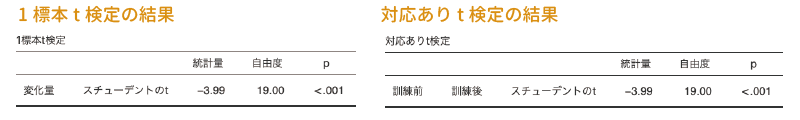

設定が完了すると,分析結果は図5.41 の「1標本t検定」のようになります。

図5.41: 分析結果

この結果と,「訓練前」と「訓練後」の間で対応ありt検定を行った場合の結果(対応ありt検定)を見比べてみてください。「変化量」の部分が「訓練前 訓練後」になっていることを除けば,他はすべて同じですね。このように両者で結果が同じになるのは,対応ありt検定が「訓練前」と「訓練後」の差で構成された1標本データについて,その母集団の平均値が0と異なるかどうかを確かめているのと同じことだからなのです。